ALTEC LANSING A7system

| ※1954年発売 | |

| A-7S | 価格不明(1台、1965年頃) |

| A7 | ¥211,200(1台、国産、1969年頃) |

| A7-500 | ¥256,800(1台、国産、1969年頃) |

| A7-XX | ¥256,300(1台、国産、1969年頃) |

| A7-8 | ¥301,600(1台、オリジナル、1970年頃) ¥258,800(1台、国産、1970年頃) ¥313,200(1台、オリジナル、1975年頃) ¥271,000(1台、国産、1975年頃) ¥326,000(1台、1977年頃) |

| A7-500-8 | ¥335,500(1台、オリジナル、1970年頃) ¥287,500(1台、国産、1970年頃) ¥343,300(1台、オリジナル、1975~77年頃) ¥301,000(1台、国産、1975年頃) |

| A7-500-8E | 価格不明(1台、1980年頃) |

| A7-X | 価格不明(1台、1978年頃) |

| A7-XS | 価格不明(1台、1980年頃) |

| A7-XF | ¥417,000(1台、1981年頃) |

| A7-8G | 価格不明(1台、1988年頃) |

| A7/MR994A | 価格不明(1台、1988年頃) |

| A7B/MR994A | 価格不明(1台、1993年頃) |

| A7 Legacy | ¥939,750(1台、税込、2005年3月発売) |

解説

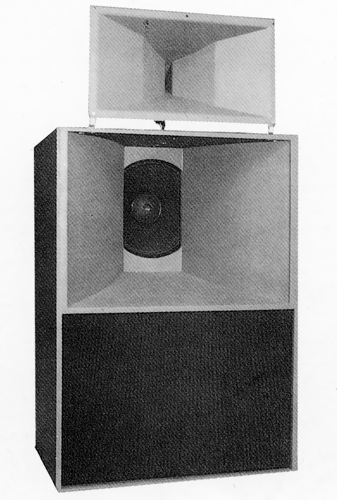

アルテックの代表的なスピーカーシステム。

A7はボイス・オブ・ザ・シアターと名付けられたアルテックの劇場用スピーカーシステムの1つです。

ボイス・オブ・ザ・シアターは1945年にA1からA6までのバリエーションがリリースされ、その後1954年にA7、その後A8、A9、A10が加えられた全10種類がラインナップされていました。

A7は1947年に発表された800システムがルーツと言われています。

日本では60年代から輸入されだしたようです。

管理人が持っているカタログの中では1965年頃の銀座オーディオセンターが日本販売元だったものが一番古く、この頃には日本に輸入されだしていたようです。

ステレオサウンド誌によると、1966年からはエレクトリが代理店となったようです。

A7はA5と違いオリジナルの構成のまま販売されていたようですが、A7-XSだけは例外で色々と変更が加えられています。

※A7エンクロージャーに関して

1969年のエレクトリ価格表では指定国産エンクロージャーのみが記載されており、アルテックオリジナルエンクロージャーは記載されていませんでした。その後、1970年から75年のカタログでは国産とオリジナルが併記されており、1977年のカタログではオリジナルのみが記載されています。(1976年は価格表を持っていないため分かりません)

画像無し

- A7(1965年頃)

管理人が所持している日本国内のカタログでは最初期のA7になります。

エレクトリが代理店になる前で、日本販売元は銀座オーディオセンターとなっています。

このカタログは良くわからない部分が多く、カタログ表紙では「A7-W & A7-500W」と記載されていますがマグニフィセントについては特に記載もなく、カタログ内ではA-7にあたる機種はA-7Sと記載されています。

ユニット構成は高域に関してはドライバー806Aとホーン511Bと当時のオリジナルと同じものだったようです。

低域は38cmウーファー付きと30cmウーファー付きがあったようで、エンクロージャーのサイズも違うようです。国産の箱なのかどうかも記載が無いため良くわかりません。

.jpg)

- A7(1954~69年頃)

A7-500(1963~69年頃)

A7-XX(1966年~69年頃)

A7が発売した頃のモデルで、この当時は16Ω仕様となっていました。

初期のユニット構成は、カタログによると低域が803、高域がドライバー802とホーン811、ネットワークがN800でエンクロージャーの型名は記載されていません。

(ステレオサウンド誌では低域が803A、高域が802CとH811、ネットワークがN800D、エンクロージャーがH825と記載されていたのですが、H825の型名などはカタログでは記載されておらず、インターネット上でも国内ページしかほぼヒットしない状態なので、現状では保留とします)

※詳しい方がいましたら連絡下さい。

1963年には構成が大きく変わり、

低域は803B、高域は804Aと811B、ネットワークはN-800D、エンクロージャーは825Aとなりました。

また、1963年からは500HzバージョンとしてA7-500が発売しました。

1966年にはA7、A7-500の構成は変更され、この時にA7-XXが発売しました。

A7-XXはA7のエンクロージャーを逆さにし、ホーンとドライバーを内部に装着することでコンパクト化を図っています。

- A7-500-8(1970~77年頃)

A7-8(1970~77年頃)

1970年以降はインピーダンスが8Ωに変更され、型番の末尾に「-8」が着くようになりました。

この頃は単品カタログなどが用意されており、比較的細かい情報が記載されていました。

この期間の間にもユニット等は大きく変更されていっています。

低域については1974年までは416-8Aで、その後416-8Bに変更されます。

A7-500-8のドライバーユニットについては、1972年までは808-8Aで、その後802-8Dに変更されました。

A7-8のドライバーは1972年までは807-8A、73~75年は806-8A、76年からは806-8Bとなりました。

エンクロージャーについては1973年は825Bを使用していたようですが、1974年のカタログでは記載がありませんでした。1975年には828Bに変更されたようなので、74年~75年の間に変わったようです。

- A7-X(1978年頃~)

A7-500-8E(1980年頃~)

ALTECの最新技術によってグレードアップが図られたA7。

A7-Xは高域にタンジェリン・ドライバー802-8Gを使用し、ネットワークにはN1201-8Aを使用しています。低域には38cmコーン型ウーファー416-8Bを使用し、ホーンには511Bを使用しています。

エンクロージャーは初期は828Cでしたが、1981年のカタログでは828Eに変更されていました。

A7-500-8EはA7-500-8の後継機にあたる機種です。

低域には38cmコーン型ウーファー416-8Cを使用し、高域にはドライバー902-8T、ホーンは511Bと511MB、ネットワークはN501-8B、エンクロージャーは828Eを使用しています。

A7-500-8Eについては1983年までに構成に変更があったようで、1983年のカタログでは構成が変わっています。

- A7-XS(1980年頃?)

A7-Xをベースとした日本オリジナル構成のA7。

A7-XSでは広帯域化を目指して高域に6041-STを搭載しています。

また、低域には振動系に改良を施した38cmコーン型ウーファー416-8BXSを使用しています。

中域はオリジナルと同じドライバー802-8Gとホーン511Bを搭載しています。

ネットワークはツィーター追加により変更が加えられたN1201-8AXSを使用し、エンクロージャーには828C-XSを使用しています。

- A7-XF(1981年頃)

A7-Xの後継機にあたる構成のA7。

型番末尾のFはフェライトタイプを示しています。

A7-XFでは低域用の38cmコーン型ウーファーが416-8Cに変更されています。

また、高域用ホーン型のドライバーユニットはタンジェリン・ドライバーである902-8Aに変更されています。ホーンは変わらず511Bを採用しています。

ネットワークにはN1201-8Aを使用し、エンクロージャーには828Gを使用しています。

- A7-8G(1988年頃)

A7/MR994AやA7B/MR994Aと同時期に販売されていたA7です。

構成は、低域に38cmコーン型ウーファーの515-8Gを使用し、高域はドライバーユニット902-8Bとホーン511Bを使用しています。

また、ネットワークにはN1285-8B、エンクロージャーには828Hを使用しています。

- A7/MR994A(1988年発売)

A7B/MR994A(1993年頃)

A7にマンタレイホーンMR994Aを組み合わせたスピーカーシステム。

低域には38cmコーン型ウーファー515-8Gを使用し、エンクロージャーには828Hを使用しています。

エンクロージャーは120Hz以下ではバスレフ動作し、120Hz以上ではホーン動作となります。板材には19mm厚パーティクルボードを使用しています。外観はシアターグレイのスパッター仕上げが施されています。

ホーンの取付け上面固定だけでなく、エンクロージャー内蔵も可能となっています。

A7/MR994AとA7B/MR994Aの違いはドライバーユニットで、A7/MR994Aでは909-8A、A7B/MR994Aでは909-8Gを使用しています。

ネットワークにはN500-8Hを使用しています。

- A7 Legacy(2005年発売)

A7を復刻させたスピーカーシステム。

低域には38cmコーン型ウーファー515-8Gを搭載しています。

高域には2.5cmコンプレッション・ドライバー902-8Tとセクトラルホーン511Bを搭載しています。

902-8Tにはラジアル・フェイズ・プラグ「タンジェリン」を使用しています。また、511BはA7復活のために最も考慮された部分でアルミ・ダイキャスト製となっています。

エンクロージャーにはDTSスピーカーシステムで定評があるR&R社製の828が採用されています。

この828は13層バーチ材で作られており、外観は梨地黒色塗装が施されています。

ネットワーク部はシリーズ初の900Hzクロスオーバー設計となっています。

スピーカーターミナルには金メッキ端子を採用しています。また、ジャンパーを外すことでマルチ駆動が可能です。

機種の定格

| 方式 | 2ウェイ・2スピーカー・ホーン+バスレフ方式・フロア型 | ||||||||

| 構成(型名の末尾に※マークが記載された機種は海外カタログのデータです) | |||||||||

| 型名 | 低域 | 高域 | ネットワーク | エンクロージャー | インピーダンス | クロスオーバー | 許容入力 | ||

| A-7S(1965): | 30cm 38cm |

806A+511B | - | - | - | - | - | ||

| A7 | 1954※: | 803 | 802+811 | N-800 | 16Ω | 25W | |||

| 1963※: | 803B | 804A+811B | N-800D | 825A | 800Hz | 30W | |||

| 1966※: | 416A | 806A+811B | N800D | 825 | |||||

| 1969: | - | ||||||||

| A7-XX | 1966※: | 515B | 806A+811B | N800D | 825 | ||||

| 1969: | 416A | - | |||||||

| A7-8 | 1970~72: | 416-8A | 807-8A+811B | N801-8A | 825B | 8Ω | 50W (連続プログラム) |

||

| 1973: | 806-8A+811B | ||||||||

| 1974: | - | ||||||||

| 1975~76: | 416-8B | 828B | |||||||

| 1977: | 806-8B+811B | ||||||||

| A7-500 | 1963※: | 803B | 802D+511B | N-500D | 825A | 16Ω | 500Hz | 30W | |

| 1966※: | 416A | 806A+511A | N500C | 825 | |||||

| 1969: | 802D+511B | N500G | - | - | |||||

| A7-500-8 | 1970~72: | 416-8A | 808-8A+511B | N501-8A | 825B | 8Ω | 500Hz | 50W (連続プログラム) |

|

| 1973: | 802-8D+511B | ||||||||

| 1974: | - | ||||||||

| 1975~76: | 416-8B | 828B | |||||||

| 1977: | |||||||||

| A7-500-8E | 1980: | 416-8C | 902-8T + 511B&511MB |

N501-8B | 828E | - | |||

| 1983: | 902-8B+511B | N8500-8A | 828G | 500/800Hz | |||||

| A7-X(1978): | 416-8B | 802-8G+511B | N1201-8A | 828C | - | 1.2kHz | 65W (連続プログラム) |

||

| A7-X(1981): | 828E | ||||||||

| A7-XS: | 416-8BXS | 802-8G 511B |

6041-ST | N1201-8AXS | 828C-XS | 1k、9kHz | |||

| A7-XF: | 416-8C | 902-8A+511B | N1201-8A | 828G | 8Ω | 1.2kHz | |||

| A7-8G※: | 515-8G | 902-8B+511B | N1285-8B | 828H | - | 500/800/1.2kHz | 65W | ||

| A7/MR994A: | 909-8A+MR994A | N500-8H | 500Hz | 75W (AES基準) 150W (プログラム定格) |

|||||

| A7B/MR994A※: | 909-8G+MR994A | ||||||||

| A7 Legacy: | 902-8T+511B | N-900A | 828 | 900Hz | 200W (IECスタンダード) |

||||

| 特性と寸法(型名の末尾に※マークが記載された機種は海外カタログのデータです) | ||||||

| 型名 | 周波数特性 | 出力音圧レベル | 最大出力音圧 | 外形寸法 (WxHxD) |

重量 | |

| A-7S(1965): | - | - | - | 760x1,070x610mm 710x860x440mm |

- | |

| A7 | 1954※: | 35~22kHz | 762x1,372x610mm | 81.65kg | ||

| 1963※: | 762x1,327x610mm | |||||

| 1966※: | - | - | ||||

| 1969: | 765x1,360x610mm | 61kg | ||||

| A7-XX | 1966※: | 762x1,327x610mm | - | |||

| A7-8 | 1970: | 30Hz~20kHz | 770x1,070x610mm | |||

| 1972: | - | |||||

| 1974: | 30Hz~20kHz | |||||

| 1975~76: | 45Hz~20kHz | 104dB(新JIS) | 762x1,327x610mm | 61.36kg | ||

| 1977: | 103dB(新JIS) | 762x1,378x610mm | 64.5kg | |||

| A7-500 | 1966※: | - | - | 762x1,378x610mm | ||

| 1969: | 765x1,380x610mm | 64kg | ||||

| A7-500-8 | 1970: | 30Hz~20kHz | 770x1,070x610mm | - | ||

| 1972: | - | |||||

| 1974: | 30Hz~20kHz | |||||

| 1975~76: | 45Hz~20kHz | 104dB(新JIS) | 762x1,327x610mm | 64.5kg | ||

| 1977: | 103dB(新JIS) | 762x1,378x610mm | ||||

| A7-500-8E | 1980: | 40Hz~18kHz | - | 760x1,380x610mm | 93kg | |

| 1983: | ||||||

| A7-X(1978): | 45Hz~20kHz | 103dB(新JIS) | 762x1,378x610mm | 74.5kg | ||

| A7-X(1981): | ||||||

| A7-XS: | 40Hz~20kHz | 100dB(新JIS) | 810x1,110x676mm | 78.5kg | ||

| A7-XF: | 45Hz~20kHz | 103dB | 762x1,378x610mm | 78.9kg | ||

| A7-8G※: | 35Hz~20kHz | 104.5dB | 122.2dB SPL (1m) |

762x1,378x610mm | 78.9kg | |

| A7/MR994A: | 102.5dB SPL (1m、1W、35Hz~20kHz) |

762x1,378x610mm | 77kg | |||

| A7B/MR994A※: | - | - | - | 762x1,378x559mm | 78.9kg | |

| A7 Legacy: | 35Hz~22kHz ±10dB 54Hz~16kHz ±3dB |

97dB/W/m | - | 762x1,372x610mm | 77kg | |

| ※A7-500-8EとA7Legacyは指向特性が水平90゜x垂直40゜(±3dB) | ||||||